第37回 「食べることとリスクマネジメントの話」

公開日:2025/04/22

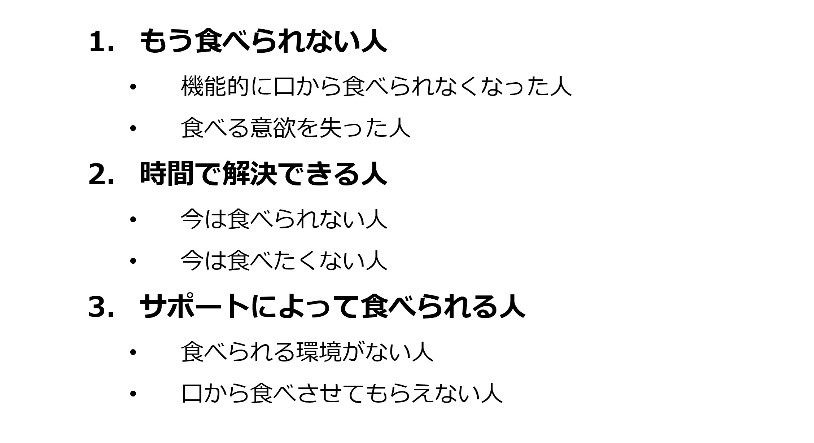

前回、口から食べられない理由を考えてみました。大きく分けると「もう食べられない人」「時間で解決できる人」そして「サポートによって食べられる人」の3種類でした。そしてそのサポートのことを食支援といいました。その中で、「口から食べさせてもらえない人」についてお話ししようと思います。

口から食べさせてもらえない人

私の訪問歯科診療の経験談です。病院から「もう口から食べられません。食べてはいけません」と言われた方がいました。しかし、ご本人はとても食べることが好きだったので、とてもショックを受けておられました。ご家族も完全に諦めていて、もう食べることは無理だと思っていました。ただ、在宅主治医(内科)の先生が、食べられる可能性があるかどうか歯科に評価してもらおうと提案してくださり、私に依頼してくださいました。結果的には、私の初診から2週間後には普通に食事がとれるようになり、チューブ栄養だったチューブも外しました。

これだけ聞くと何が起きたかわかりませんよね。すごいリハビリがあるのか?と思ってしまいますが、さすがに2週間で超人的な回復は見込めません。私がやったことは、「これから口から食べていきましょう」と言っただけです。

リスクマネジメント

病院は「食べてはいけません」といたずらに言ったのではありません。リスク(危険性)に対する考え方の違いなのです(リスクマネジメント)。検査や診査の結果、何もなかった方に「食べてはいけません」とは絶対に言いません。何らかの異常があったことは間違いないのですが、その結果としてどういう指示にするのかは医師の判断になります。同じ状態を見て、「絶対に食べてはいけません」という人もいれば「安全に食べていきましょう」という人もいれば「全然大丈夫。普通に食べていきましょう」という人もいます。

ここが難しいところで、リスクとその方の置かれている状況、さらには食べたい気持ちなどを包括しての判断になります。口から食べたいという方には少し残念な話ですが、病院はあくまでもリスク重視なので、危険があれば食べさせないという傾向にあります。ですから、まだまだ食べる能力があるにも関わらず「食べてはいけません」と言われている方も多くいます。

私は訪問歯科診療としてその方の生活空間にいますので、判断材料が多くあります。ご本人の気持ちやご家族、部屋の環境や周囲との付き合いの状況など。その状況とリスクを考え判断することができます。その結果、口から食べられると判断することがあります。残念ながら病室でその方の生活背景まで考慮することはできないのです。

また、退院後、体調が良くなり、体力もついて食べられる体調になっている方もいます。ところが、病院で言われた「食べてはいけません」という指示をそのまま引きずってしまい、食べさせてもらえていない方もいます。病院の評価は在宅医療でも引き継がれるので、そのようなことも起こり得るのです。

そして残念なことに、病院で「もう食べられません!口から食べると命の危険性があります」などと言われてしまったことがトラウマとなり、ご本人、ご家族とも諦めてしまうというケースがあります。

実は、口から食べられなくなった方へのリハビリテーションが日本で始まったのは今から約30年前の話です。その時からいろんな研究もされ、訓練はもちろん、様々な評価法も出てきました。その結果としてリスクがわかってきてしまったということもあります。食べることによって窒息や誤嚥という命に関わるトラブルが起きる可能性があるのは事実です。そのことと、食べる喜びをどのように判断していくのかは本当に難しい問題だと思います。

次回は、食べられる環境とそのプロフェッショナルのお話をしていきましょう。

五島朋幸(歯科医師/食支援研究家)

1965年広島県生まれ。

ふれあい歯科ごとう代表、新宿食支援研究会代表、日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科臨床准教授。株式会社WinWin代表取締役。

1997年より訪問歯科診療に取り組み、2003年以ふれあい歯科ごとうを開設。

「最期まで口で噛んで食べる」を目指し、クリニックを拠点に講演会や執筆、ラジオのパーソナリティも務める。

Contents

- Introduction

- 第1回「ボーっと食べてんじゃねーよ!」

- 第2回「噛めば噛むほど」

- 第3回「噛むことと認知症予防」

- 第4回「美味しさの正体」

- 第5回「飲み込みと姿勢」

- 第6回「飲み込みの動き」

- 第7回「飲み込みが悪くなったときにできること」

- 第8回「口から食べるための訓練」

- 第9回「食事の工夫」

- 第10回「舌の役割」

- 第11回「入れ歯の話①」

- 第12回「唾液の話」

- 第13回「口腔ケアのその前に」

- 第14回「口腔ケアの意義と効果」

- 第15回「誤嚥性肺炎予防」

- 第16回「口腔ケアの効果②」

- 第17回「口腔ケアグッズ」

- 第18回「口腔ケアの実際」

- 第19回「口腔ケアが困難な事例」

- 第20回「入れ歯の口腔ケア」

- 第21回「認知症と口腔ケア」

- 第22回「認知症と口腔ケア(実践編)」

- 第23回「認知症と入れ歯」

- 第24回「食べることと薬」

- 第25回「入れ歯の話②」

- 第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」

- 第27回「口腔内の変化」

- 第28回「残根の話」

- 第29回「口腔ケアグッズ②」

- 第30回「口腔ケアグッズ③」

- 第31回「ブラッシング法」

- 第32回「機能的口腔ケア(唾液腺マッサージ・嚥下体操など)」

- 第33回「食事介助」

- 第34回「SSK-O(食べる機能と食事の形態)判定表」

- 第35回「食事動作」

- 第36回「食支援とは」

- 第37回「食べることとリスクマネジメントの話」