在宅で注意すべき高齢者の転倒とは?5つの原因と対策をご紹介

公開日:2025/03/31

「高齢者が自宅で転ばないためには、何に気を付ければ良いのでしょうか?」「万が一転んだ場合、どのような影響が出るのでしょうか?」

高齢者にとって、自宅での転倒は日常生活を送るうえで不安のひとつですよね。実は、ちょっとした段差や、滑りやすい床などが原因で、思わぬケガにつながることがあります。

この記事では、高齢者が在宅で転倒しやすい原因と、具体的な対策をご紹介します。この記事を読むことで、今日からできる転倒予防の方法を知り、安全な住環境を整え、安心して毎日を過ごしましょう。

高齢者が転倒すると「寝たきり」になる可能性も

高齢者が転倒すると、骨折や頭部外傷などの大ケガにつながり、これがきっかけで介護が必要となったり、寝たきりになったりすることがあります。

厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」によれば、介護が必要となった原因の1位は認知症(16.6%)、2位は脳血管疾患(16.1%)に続き、3位骨折・転倒(13.9%)です。

自宅で転ぶことは、高齢者の自立した生活にとって大きなリスクと言えるでしょう。転倒による影響は、身体的なダメージだけでなく、精神的なダメージも大きくなりがちです。

たとえば、転倒への恐怖心から活動範囲が狭まり出かけることを控えた結果、友人に会わなくなったり、地域の集まりに顔を出さなくなったりするなど、交流が少なくなることで社会的な孤立につながることもあります。

特に、転んで大腿骨頸部を骨折した場合は、手術や長期入院が必要になり、もし歩行が困難になってしまうと、その後の生活に大きな影響を与えるケースが多いです。

また、頭部外傷は、意識障害やマヒなどの後遺症が残る可能性もあります。

そのため、これから紹介する原因と対策をしっかりと把握して転倒を予防し、健康で活動的な生活を送りましょう。

参考:厚生労働省/2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

高齢者が転倒する5つの原因

高齢者が転倒する原因は「加齢による身体機能の低下」「病気や薬の影響」「自宅にこもりがちな生活」「生活環境の整備の不十分さ」「視力の低下]など主に5つあります。それぞれの原因を知り、適切な対策をとりましょう。

加齢による身体機能の低下

高齢者が自宅で転倒する主な原因は、加齢による身体機能の低下です。加齢に伴い、筋力やバランス感覚・反射神経などが低下します。加齢による高齢者の身体機能の低下によって、日常生活のさまざまな場面で転倒のリスクを高めてしまいます。

1つ目は、足腰の筋力低下です。足腰の筋力低下は、歩行するときの安定性を大きく損ないます。そのため、若い頃には容易であったわずかな段差や傾斜も、高齢者にとっては大きな障害となり、つまずきやバランスを崩す原因となります。

たとえば、室内での小さなラグやカーペットの縁の段差や、玄関のわずかな段差で転倒するケースは少なくありません。

2つ目は、バランス感覚の低下です。バランス感覚が低下すると、身体の重心を保つことが難しくなります。これにより、立位や歩行するときにふらつきやすくなり、転倒につながりやすくなります。特に、方向転換するときや不安定な場所での移動には注意が必要です。

3つ目は、反射神経の低下です。反射神経の低下により、転倒しそうになった際に身体を瞬時に支えることが難しくなります。瞬時に身体を支えられないことで転倒時に怪我のリスクが高まります。

これらの機能低下は、個人差はありますが、誰にでも起こりうるものです。しかし、適切な対策と予防をおこなうことで、転倒のリスクを減らすことができます。日々の生活習慣を見直し、安全な住環境を整えることが、高齢者の転倒予防には大切になります。

病気や薬の影響

高齢者はさまざまな持病を抱えているケースが多く、服用する薬の種類も増えがちです。

東京都健康長寿医療センター研究所の調査によると「75歳上の約8割が2つ以上の病気、約6割が3つ以上の病気がある」ことが明らかになりました。

特定の病気や薬の副作用の影響で、転倒のリスクを高めてしまう場合もあります。たとえば、降圧薬や抗うつ薬、睡眠薬などはめまいやふらつきを引き起こしやすいといわれています。パーキンソン病や脳卒中などの病気があると、筋力低下を引き起こす可能性があります。

また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病も、神経障害や筋力低下を引き起こし、転倒の可能性が高くなりがちです。たとえば、糖尿病による神経障害は足の感覚を鈍らせ、バランスを崩しやすくします。高血圧によるめまいも転倒の原因となることがあります。

これらの薬を服用している場合、気になる症状がある際は、医師や薬剤師に相談することが大切です。

参考:東京都健康長寿医療センター研究所/75 歳以上の約8割が2疾患以上、約6割が3疾患以上の慢性疾患を併存(PDF)

自宅にこもりがちな生活

外出の機会が減り、自宅にこもりがちな生活を送ると、運動不足になり、身体機能が低下することで自宅での転倒につながる恐れがあります。

定年退職を迎えたり、仕事に区切りをつけたりして、自宅にいる機会が増えたという方も多いのではないでしょうか。

運動不足は、転倒するリスクを高める要因のひとつです。高齢者は、活動量が低下しやすく、運動不足になりがちです。運動不足によって、筋力低下や骨密度の低下を引き起こしやすくなります。

また、運動不足は認知機能の低下にもつながる可能性があります。認知機能が低下すると外出の機会が減り、さらに運動不足になるという悪循環になることもあります。

そのため、積極的に外出する機会を設け、適度な運動を習慣づけることが大切です。

生活環境の整備の不十分さ

段差や滑りやすい床、不安定な家具など、生活環境が十分に整備されていないと、屋内であっても転倒する危険性が高くなります。

というのも、高齢者は、視力や身体機能の低下により、小さな段差や障害物にもつまずきやすくなっているからです。

具体的には、玄関の段差や家電のコード、床に置かれた小物などが転倒の原因となります。

また、高齢者はバランス感覚が低下しているため、家具につかまろうとして、家具ごと転倒してケガすることもあります。

生活環境の整備が不十分だと高齢者の転倒事故のきっかけになってしまうこともあるでしょう。

視力の低下

視力の低下も高齢者が自宅で転倒する原因のひとつです。

視力が低下すると、段差や障害物に気づきにくくなり、転倒しやすくなります。

たとえば、白内障や緑内障などの病気も視力低下の要因となり、足元が見えにくくなると、わずかな段差や床に落ちているものにつまずくことがあります。

遠近感が掴みにくくなるため、階段や段差の昇り降りが不安定になることもあります。夜間や早朝の時間帯、トイレや階段など自宅の薄暗い場所ではより注意が必要です。

高齢になると、誰もが視力低下を経験するものです。しかし、視力低下は、転倒だけでなく、日常生活にも支障をきたすことがあるため、早めの対策が重要です。

高齢者が転倒しやすい場所【自宅内】

高齢者にとって、自宅は安心できる場所であるはずです。しかし、実は自宅内には転ぶ危険性が高い場所がたくさんあります。特に、次の場所は注意が必要です。

玄関

玄関は、段差があったり、靴の脱ぎ履きでバランスを崩しやすかったりするため、転倒しやすい場所です。

特に、高齢者はバランス感覚が低下しているため、わずかな段差でもつまずいてしまうことがあります。また、立ったまま靴を履く際に片足立ちになることも、バランスを崩す原因となります。

さらに、玄関は照明が暗いことが多く、視界が悪いために段差が見えにくくなることも転倒するきっかけになるかもしれません 。

なるべく腰をかけて靴を履いたり、照明をつけて玄関を明るくしたりすることで転倒を防げるでしょう。

リビング

リビングは、家具の配置やコード類、カーペットなど、つまずきやすく転倒しやすい危険因子が多い場所です。

その理由として、高齢者は視力や運動機能の低下により、若い頃には気にならなかった小さな段差やコードにもつまずきやすくなっているからです。

特に、リビングに多いカーペットやラグは、端がめくれたり厚みがあったりすると、思わぬ段差となり転倒の原因となります。

リビングは家族が集まる場所であるため、物が多く散らかりやすく、足元に障害物が多くなりがちです。新聞や雑誌、リモコン、子供のおもちゃなどが床に置かれたままになっていると、つまずきの原因になります。

また、ソファや椅子からの立ち座りの動作は、高齢者にとってはバランスを崩しやすい動作の一つです。特に、柔らかすぎるソファや低すぎる椅子は、立ち上がる際に足腰に負担がかかりやすいので注意が必要です。

ペットを飼っている場合は、ペットが足元にまとわりついたり、予期せぬ動きをしたりすることで、つまずいたり、驚いてバランスを崩したりすることも考えられます。

生活導線の確保や使用する家具の見直しなど、家族と相談して検討することも大事でしょう。

階段や廊下

階段や廊下は、段差や手すりの有無、照明の状態が転倒に大きく影響する場所です。

特に、階段の昇り降りは、一段一段の段差が大きいため、バランスを崩しやすく、転倒すると重傷を負う危険性があります。廊下は日常的に頻繁に利用するため、常に安全な状態を保つことが不可欠です。

また、扉のレールはつまずきの原因となるため、段差を小さくしたり、撤去を検討したりすることも有効です。定期的な安全点検を行い、危険な箇所を早期に発見し対策を講じることが、高齢者の転倒予防には必要になります。

浴室

浴室は、濡れた床で滑りやすく、温度差で体調を崩しやすいため、転倒しやすい場所のひとつです。

なかでも、浴槽への出入りや濡れた床での移動は、バランスを崩しやすくなります。浴室は狭い空間であるため、転倒すると壁や浴槽にぶつかり、大ケガにつながることもあります。

更に、入浴の際は急激な温度差によって血圧が変動するヒートショックにも注意が必要です。ヒートショックにより血圧が低下してめまいやたちくらみを起こすことで転倒しやすくなるからです。

浴室で転倒すると、湯船で溺れてしまうこともあり、命に関わる可能性があるため注意する必要があります。

入浴前後の部屋の室温を気にかけたり、心配な場合は手すりや滑り止めをつけたりすると、転倒しにくくなるでしょう。

寝室

寝室は、夜間のトイレで移動する際に、足元が見えにくく転倒しやすい場所です。

高齢者は、膀胱に少量の尿しか溜められなくなったり、薬の影響により尿の量が増えたりします。結果として、夜間に何度も起きてトイレ行くことになり、暗い寝室を移動する回数が増える傾向にあります。

寝室は、寝起きで身体がまだ十分に目覚めていない状態での移動も多く、ふらつきやすい状態であることを意識しておくことが大切です。

トイレ

トイレは、狭い空間で立ち座りの動作が多かったり、方向転換をしたりなど複雑な動作が求められるため転倒しやすい場所と言えます。

床が濡れている場合も、滑りやすくなるので注意が必要です。また、トイレは狭い空間であるため、転倒すると壁や便器にぶつかり、ケガにつながる可能性があります。

さらに、排尿や排便することにより、血圧が一時的に下がりふらつくこともあるため、違和感のある場合は、すぐに立ち上がらず一息おいてから立ち上がるなどの注意が必要です。

高齢者が転倒しやすい場所【自宅外】

高齢者にとって、自宅の外にも転倒しやすい場所がたくさんあります。外出を楽しむためにも外出する際は、以下の場所に注意しましょう。

庭

庭は、高齢者にとって転ぶ可能性がある場所のひとつです。

その理由は、まず足場の不安定さにあります。庭には、草木の根や石が露出していることが多く、これらはつまずきの原因となります。砂利道や土の地面は足元が不安定で、バランスを崩しやすい状態です。

高齢者の中には、花壇で花を植えたり、野菜を作ったりして楽しんでいる方も多いと思います。花壇や菜園などの段差、傾斜のある場所は、つまずいたり滑ったりすることもあるため、注意して無理のない動作を心掛けてください。

道路や駐車場

道路や駐車場は、平坦に見えても実際には微妙な段差や傾斜が存在し、高齢者の不安定な足元には大きな障害となることがあります。

特に駐車場では、車止めの段差や排水溝の凹凸など、つまずきやすい箇所が多数存在します。舗装されていない場所や凹凸のある場所も多く、足元が不安定になりやすいでしょう。

道路や駐車場は、車や自転車の往来が激しく、常に周囲の状況に注意を払う必要があります。

高齢になると、視力や聴力が低下していることが多く、車の接近に気づきにくくなることがあります。車の動きに気を取られ、足元の段差や障害物に気づきにくいかもしれません。

歩道が整備されていたり、大きめの道路であったりするところを選ぶと、安心して歩けるでしょう。身体に無理のない範囲で散歩を楽しんでみてください。

店舗内

店舗内は、人の行き来が多いため自宅に比べて注意が必要です。

多くの店舗では、タイルやフローリングが使用されています。通常であれば、高齢者も問題なく買い物を楽しめるでしょう。

しかし、雨の日や清掃後、ワックスがけされた床は滑りやすく注意が必要です。

また、通路に商品が置かれていたり、陳列棚の配置によって通路が狭くなっていたりすることがあり、他の買い物客のカートやベビーカーも障害物になる場合があります。

店舗内は商品の陳列や広告など、注意を引くものが多く、足元への注意が散漫になりがちです。高齢になると、視力や注意力が低下しているため、障害物に気づきにくいことがあります。加えて、店舗内を長時間歩き回ることで疲労が蓄積し、足元がふらつきやすくなります。

店舗では安全対策がしてあったり、介添えといった高齢者向けのサービスが充実していたりするところもあります。また、買い物の後は配送などのサービスを利用するなど、体調に気を付けながら買い物を楽しみましょう。

店舗の周囲

店舗の周囲も、高齢者にとって転びやすいさまざまな要因がある場所です。

駐車場や道路に隣接しているため、段差や傾斜が多く、舗装されていない場所や凹凸のある場所も存在します。雨や雪の日には、地面が濡れて滑りやすくなり、足元が不安定になります。

照明が不十分な場所や、看板や植木などの障害物が多い場所では、高齢者の視認性が低下し、つまずきや転倒の原因となるかもしれません。

また、店舗によっては、駐車場と入り口の距離が長く、高齢者にとっては移動が負担となることもあるでしょう。

駐車場の周りや車の出入り付近では、特に気を付けて周囲の確認を行うように心がけましょう。

転倒リスクのチェック方法

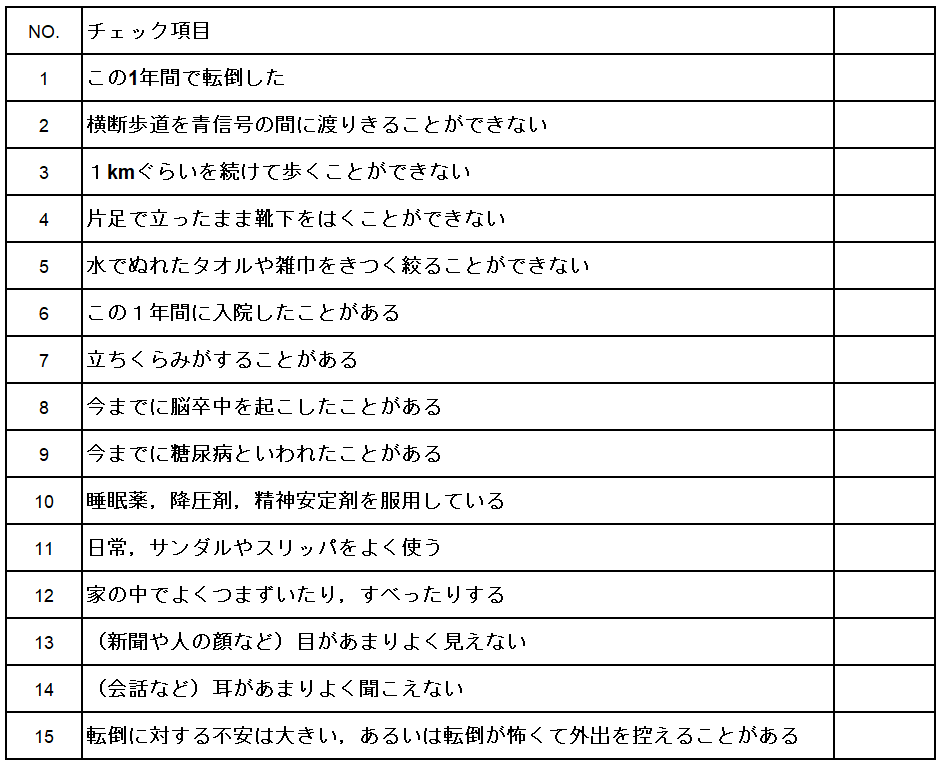

チェックリストで、自身の転倒しやすさを確認してみましょう。

引用:宮城県ホームページ/転倒チェックシート(PDF)

チェックの数が多いほど、転倒する可能性が高いといえます。ただし、このシートはあくまでも目安であるため、自分の状況を知るための参考資料としてください。

高齢者の転倒予防

高齢者の転倒は、骨折や寝たきりなど、深刻な事態につながる可能性があります。ここまで、転倒する可能性が高い場所をお伝えしてきましたが、続いて転倒予防のポイントをお伝えしていきます。転倒を予防し、健康で活動的な生活を送りましょう。

転倒予防の筋力トレーニングに取り組む

筋力トレーニングは、足腰の筋力を維持・向上させ、バランス感覚を養います。

椅子に座ったままの運動や自身の体調に合わせて、無理のない範囲で継続しておこなうことが大切です。

筋力トレーニングは、転倒予防だけでなく、骨粗しょう症の予防や関節の痛みの軽減にも効果が期待できます。

椅子から立ち座り運動

椅子に浅く腰かけ、立ち上がって座る動作を繰り返します。

10回を1セットとして、1日2~3セットを目安におこないましょう。

この運動は、太ももやお尻の筋肉を鍛え、立ち座りの安定性を高めます。

運動をおこなう際は、背筋を伸ばし、ゆっくりと立ち座りすることを意識して、膝や腰などに痛みがある場合は、無理のない範囲でおこないましょう。

片脚立ち運動

机や椅子の背もたれにつかまり、片脚立ちします。

左右10回ずつを目安として、1日2~3セットを目安におこないましょう。この運動は、バランス感覚を養い、転倒予防に役立ちます。

しかし、運動中は片脚となりバランスを崩す危険性があるため、転倒しないように、机や椅子をしっかりとつかまりましょう。

頭と身体を同時に動かす運動

頭と身体を同時に動かす運動は、脳の活性化と身体機能の向上に効果的です。

楽しみながらできると、運動の効果がより期待できるでしょう。また、運動を通して、脳の活性化を促し、認知症の予防にもつながります。

足踏みしながら言葉を思い浮かべる運動

足踏みをしながら、果物の名前や都道府県の名前などを順番に思い浮かべます。

この運動は、脳と身体の協調性を高め、認知機能の維持にも役立ちます。運動をする際は、足踏みのリズムに合わせて、言葉を思い浮かべることがポイントです。

また、言葉を思い浮かべるだけでなく、簡単な計算問題を解くなど、バリエーションを増やしてみてください。

前後にステップしながら言葉を思い浮かべる運動

前後にステップしながら、足踏みしながら言葉を思い浮かべる運動と同様に言葉を思い浮かべます。

この運動は、バランス感覚と認知機能の両方を鍛えられます。運動する際は、ステップの幅やスピードを調整し、無理のない範囲でおこないましょう。

運動効果を高める食事メニューを取り入れる

バランスの取れた食事は、身体機能の維持・向上に不可欠です。

特に、筋肉を作るタンパク質、骨を丈夫にするカルシウム、ビタミンDなどを積極的に摂取しましょう。これらの栄養素は、運動効果を高めるだけでなく、転倒による骨折などのリスクを軽減します。

転倒しやすい場所の環境整備する

高齢者が転倒しやすいと言われる玄関や階段、リビングの環境整備を重点的におこなうことが大切です。

たとえば、自宅内の段差を解消したり、手すりを設置したり、滑り止めマットを敷いたりするなど、生活環境を整備しましょう。 これらの対策は、転倒予防だけでなく、日常生活の安全性を高めることにもつながります。

つまずく回数が増えたら補助具の使用を考える

つまずく回数が増えたら、杖や歩行器などの補助具の使用を検討してください。

補助具は、歩行時の安定性を高め、転倒のリスクを軽減して、自立した生活を維持するためにも重要です。専門家と相談しながら、自分に合った補助具を選びましょう。

適切な靴を選ぶ

高齢者の転倒を予防するためには、滑りにくく、安定した靴を選ぶことも不可欠です。

かかとをしっかり覆う靴がおすすめです。一方で、靴底が滑りやすい靴や、かかとが高い靴は避けてください。

また、室内用でも転倒予防シューズや転倒予防靴下など、転倒防止のためにつまずきリスクを低減する工夫が施された用品も市販されています。これらのアイテムを活用することで、転倒事故のリスクを抑えることができるため、一度ご検討いただくと良いでしょう。

視力が低下しているときは眼科の診察を受ける

高齢者の転倒を予防するためには、視力の低下に対処しなければなりません。

視力が低下していると感じたら、早めに眼科を受診し、適切な眼鏡やコンタクトレンズを使用しましょう。

視力低下により、段差や障害物に気付きにくくなるため転倒するリスクがた高めます。視力低下の早期発見・早期治療ができるように定期的な眼科検診を行いましょう。

薬の副作用はかかりつけ医に相談する

ふらつきやめまいを感じたら、薬の副作用による影響も考えられるため、まずはかかりつけ医に相談してください。

医師や薬剤師に症状を伝えながら、薬の種類や量を調整してもらいましょう。

転倒予防に関する研修に参加して知識を深める

地域包括支援センターなどが開催する転倒予防に関する研修に参加し、知識を深めましょう。専門家から具体的なアドバイスを受けることで、より効果的な転倒予防ができます。

研修では、転倒予防のための運動や、生活環境の整備方法などを学べます。

定期的に地域包括支援センターや自治体で実施している体操教室などもあるため、詳しく知りたい場合は役所に問い合わせてみてください。

まとめ

高齢者の方にとって、転倒は日常生活における大きなリスクの一つです。転倒は、骨折や頭部外傷などの重傷を引き起こし、その後の生活に大きな影響を与える可能性があります。

転倒の原因は多岐にわたりますが、加齢に伴う身体機能の低下、病気や薬の影響、運動不足、住環境の不備、視力低下などが主な要因として挙げられます。これらの要因が複合的に重なることで、転倒のリスクはさらに高まります。

転倒を予防するためには、日頃から適切な対策を講じることが欠かせません。具体的には、筋力トレーニングやバランス運動を習慣化し、身体機能を維持・向上させることが大切です。また、バランスの取れた食事を心がけ、骨や筋肉の健康を維持することも重要です。

健康で活動的な生活を送るために周辺環境や生活習慣を整えていきましょう。

ピジョンタヒラ株式会社は、不自由を抱えている方に寄り添いサポートし、介護予防に取り組む高齢者も応援しています。介護に関わる様々な情報を発信しているので参考にしてみてください。日頃から転倒予防を意識し、安全な生活を送りましょう。

⇩介護が必要になったらどうしたらいいの?まずは基礎知識をチェック⇩

⇩ 状態別在宅介護生活のポイントも掲載中です! ⇩

大学卒業後、集中治療室や心臓血管病棟などで看護師として14年間勤務。主に、急性期の看護ケアに携わる。現在は、3人の子育てをしながら、医療や介護、看護に関わる記事の執筆や監修を行っている。

Contents

【看護師による在宅介護コラム】

▶vol.01 要介護認定から始める在宅介護の基礎知識~要介護認定の基準や申請方法・在宅介護について~

▶vol.02 【認知症介護】在宅介護のポイント!限界と感じやすい3つの理由も解説

▶vol.03 移乗介助―移乗介助の方法・ポイント・注意点などについて

▶vol.04 介護のおむつ交換の手順!9つの注意点や負担を軽減する方法を解説

▶vol.05 在宅介護でよくある5つの悩みとは?介護疲れの対処法と事例を紹介

▶vol.06 高齢者が眠れない原因とは?在宅介護でモーニングケアが大切な理由と基本手順

▶vol.07 要介護者に口腔ケアをする6つの目的!口腔ケアに必要な用品と手順も詳しく解説

▶vol.08 在宅で注意すべき高齢者の転倒とは?5つの原因と対策をご紹介

【介護コラム】

▶vol.01 初めての在宅介護 基礎知識~在宅介護を始める前に~

▶vol.02 介護と介助の違いとは?介助の種類や方法、失敗しないポイント

▶vol.03 介護用品の選び方|在宅介護に必要なものと選び方のポイント

▶ⅴol.04 入浴介助の手順と注意点、必要な介護用品、入浴介助の方法などについて

▶vol.05 車椅子の選び方・使い方、車椅子の介助方法などについて

▶vol.06 清拭(せいしき)の手順について|全身清拭・部分清拭の注意点とポイント

▶vol.07 在宅介護で看取りをするために必要なこと、準備や心のケアなどについて