第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」

公開日:2024/06/19

これは歯科医師であっても歯科衛生士であっても常識的に知っている話ですが、上下総入れ歯の人のお口の管理の方が、自分の歯を多く残している方より簡単です。あなたも聞いたことがありませんか?「歯と歯ぐきの境目をしっかり磨きなさい」と。歯周ポケットと言いますが、歯と歯ぐきの境目に細菌がたまりやすく、歯周病の原因になるからです。しかし、総入れ歯(=歯が1本もない)の方は歯周ポケットがありません。その分細菌は少ないのでお口の管理は楽になるということです。では、歯がない方がメリットは大きいということでしょうか?

1.細菌と誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎の原因は誤嚥をすることです。誤嚥とは、食べ物、飲み物、唾液のように、本来消化器官(食道や胃)に入るものが気管に入り、声帯より下に落ちていってしまう状態のことです。混同されることがありますが、赤ちゃんがクレヨンのようなそもそも食べてはいけないものを飲み込んでしまったような時は誤飲と言います。 そしてもう1つの原因は、誤嚥をしたものに含まれる細菌です。要は、毒性の強い細菌が含まれた唾液を誤嚥してしまうことで誤嚥性肺炎を発症します。そこで、しっかり口腔ケアをして細菌を除去することで誤嚥性肺炎を予防できるという話になります。

2.総入れ歯と誤嚥性肺炎

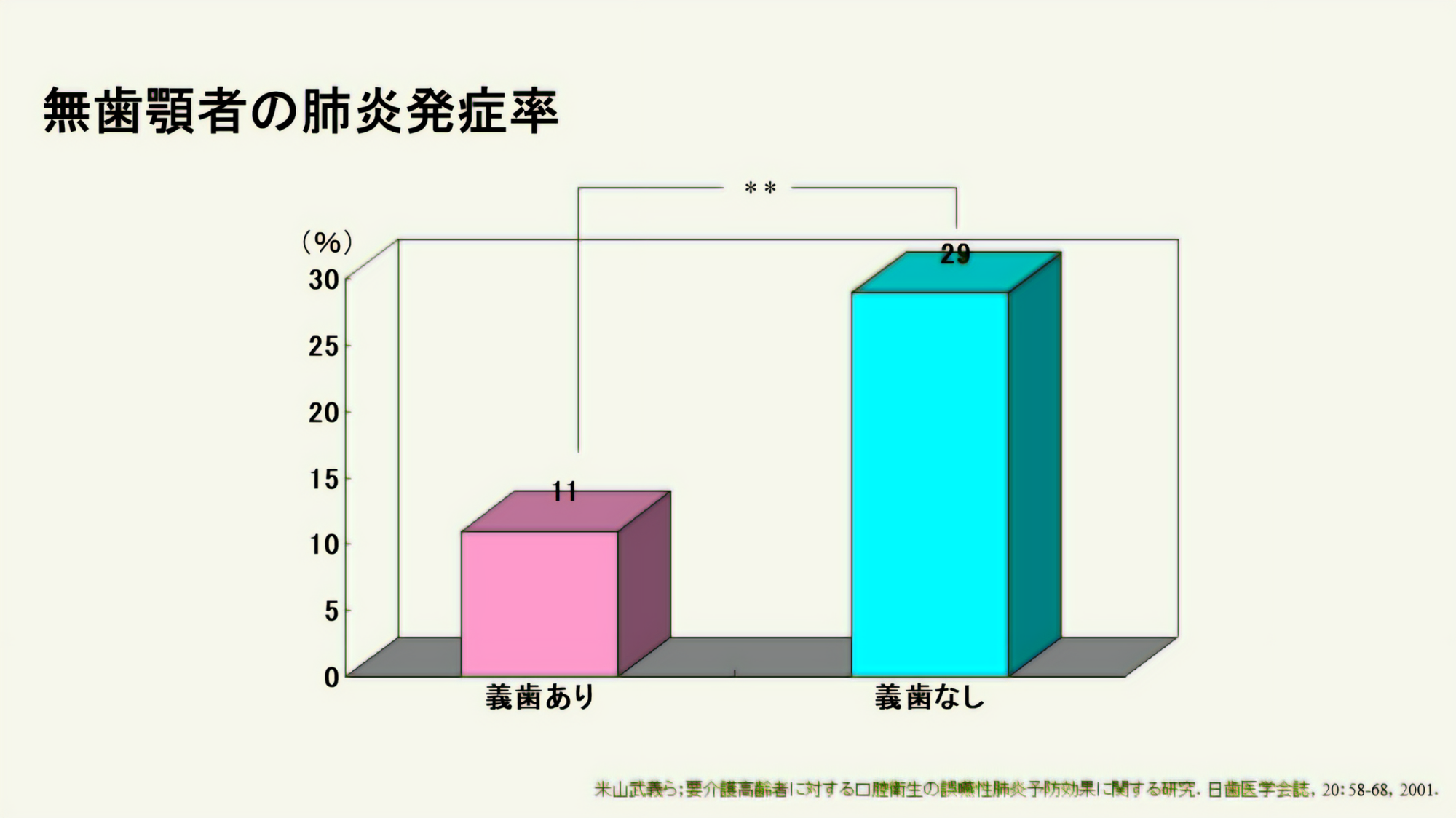

実は、誤嚥性肺炎発症させる毒性の強い細菌とは、いわゆる歯周病菌と言われているものです。では、自分の歯がある人と歯がない人、どちらが歯周病菌は多かったでしょうか。前述したように歯がある人の方が細菌は多いのです。 さて問題です。自分の歯がある人とまったく歯がない人、どちらが誤嚥性肺炎を発症しやすいでしょうか?この話の流れで行けば圧倒的に歯がある人の方が肺炎発症率は高そうですが、実はそうではありません。ある調査によると、わずかに総入れ歯の人の方が肺炎発症率は高かったという結果が出ています。細菌が少ないはずなのに肺炎発症率が高い。不思議ではないですか? そうなると残ったポイントは飲み込みの能力です。総入れ歯の人の方が飲み込みの能力が低下していて誤嚥をしやすいという推測が成り立ちます。 さて、もう1つ面白い実験結果をご紹介します。歯が1本も残っていない人の中で、日常的に総入れ歯を使っている人と入れ歯を使っていない人で、肺炎の発症率を比較した実験です。入れ歯を使っていない人の方が肺炎(誤嚥性)の発症率が高かったのです(図1)。  また、別の実験で日常的に総入れ歯を入れている人の中で、入れ歯を装着した時と外した時の誤嚥のリスクについて調査したところ、入れ歯を外した時の方が誤嚥のリスクが高いことがわかっています。 このようなことからトータルに考えると、誤嚥性肺炎の発症にはもちろん細菌は関与していますが、飲み込みの機能が低下して起こる誤嚥が大きく関与していると言えます。また、飲み込みの機能を維持するには噛み合わせが重要だということになります。

また、別の実験で日常的に総入れ歯を入れている人の中で、入れ歯を装着した時と外した時の誤嚥のリスクについて調査したところ、入れ歯を外した時の方が誤嚥のリスクが高いことがわかっています。 このようなことからトータルに考えると、誤嚥性肺炎の発症にはもちろん細菌は関与していますが、飲み込みの機能が低下して起こる誤嚥が大きく関与していると言えます。また、飲み込みの機能を維持するには噛み合わせが重要だということになります。

3.口腔ケアの効果

口腔ケアは細菌除去の効果がクローズアップされますが、実は嚥下機能回復という効果もあります(第14回で解説)。口腔ケアで口腔周囲組織を刺激することによりサブスタンスPという神経伝達物質が分泌されます。このサブスタンスPは嚥下機能を司るものです。したがって口腔ケアによる口腔周囲刺激は飲み込みの機能向上につながり、誤嚥を予防することになります。口腔ケアの細菌除去効果だけが念頭にあると殺菌作用のあるうがい薬などでうがいをして終わりと思われてしまいますが、ブラシ等を使用して口腔内をしっかり刺激しなければ十分な口腔ケアとは言えないのです。 今回の話からも、自分の歯が丈夫で噛み合わせがしっかりしており、よく噛んで食べることで口腔周囲を刺激できる人は誤嚥性肺炎とは無縁だということがわかりますね。 次回は、お口の中で起こる変化についてお話します。

歯科医師 五島朋幸

Contents

- Introduction

- 第1回「ボーっと食べてんじゃねーよ!」

- 第2回「噛めば噛むほど」

- 第3回「噛むことと認知症予防」

- 第4回「美味しさの正体」

- 第5回「飲み込みと姿勢」

- 第6回「飲み込みの動き」

- 第7回「飲み込みが悪くなったときにできること」

- 第8回「口から食べるための訓練」

- 第9回「食事の工夫」

- 第10回「舌の役割」

- 第11回「入れ歯の話①」

- 第12回「唾液の話」

- 第13回「口腔ケアのその前に」

- 第14回「口腔ケアの意義と効果」

- 第15回「誤嚥性肺炎予防」

- 第16回「口腔ケアの効果②」

- 第17回「口腔ケアグッズ」

- 第18回「口腔ケアの実際」

- 第19回「口腔ケアが困難な事例」

- 第20回「入れ歯の口腔ケア」

- 第21回「認知症と口腔ケア」

- 第22回「認知症と口腔ケア(実践編)」

- 第23回「認知症と入れ歯」

- 第24回「食べることと薬」

- 第25回「入れ歯の話②」

- 第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」

- 第27回「口腔内の変化」

- 第28回「残根の話」

- 第29回「口腔ケアグッズ②」

- 第30回「口腔ケアグッズ③」

- 第31回「ブラッシング法」

- 第32回「機能的口腔ケア(唾液腺マッサージ・嚥下体操など)」

- 第33回「食事介助」

- 第34回「SSK-O(食べる機能と食事の形態)判定表」

- 第35回「食事動作」

- 第36回「食支援とは」