第36回 「食支援とは」

公開日:2025/03/27

あなたは毎日美味しく食事をしているでしょう。しかし、残念ながら口から食べることが難しくなる人がいることをご存知でしょうか。脳卒中などの病気で入院し、一時的にチューブで栄養を取っているような姿をイメージするかもしれません。また、以前「胃ろう問題」が世の中で注目された時期があり、そのような高齢者を思い浮かべるかもしれません。私は訪問もする歯科医師として、食支援研究家として、在宅で口から食べられなくなってきた方を多く見てきました。そして食支援の力で食べられるようになった方も多く見てきました。今回はその「食支援」についてお話をしようと思います。

口から食べられない原因

あなたは、口から食べられない原因は何だと思いますか?ざっくり分けると次の3つになります。疾患(病気)、加齢、薬剤。それぞれについて少し解説します。疾患にもいろいろなものがあります。脳血管疾患や神経疾患、進行性のものや認知症まで。その様々な病態が理由で食べられなくなることがあります。

また、加齢とともに筋力低下や認知機能低下が生じ食べられなくなることがあります。そして意外と見落とされがちなのが薬剤。もちろん、その方のためにと思って処方されているはずなのですが、多くの薬が処方され、思わぬ副作用を生じさせることもあります。その結果、食欲不振だけでなく、意識障害を生じさせてしまい口から食べられなくなることがあります。

食支援とは

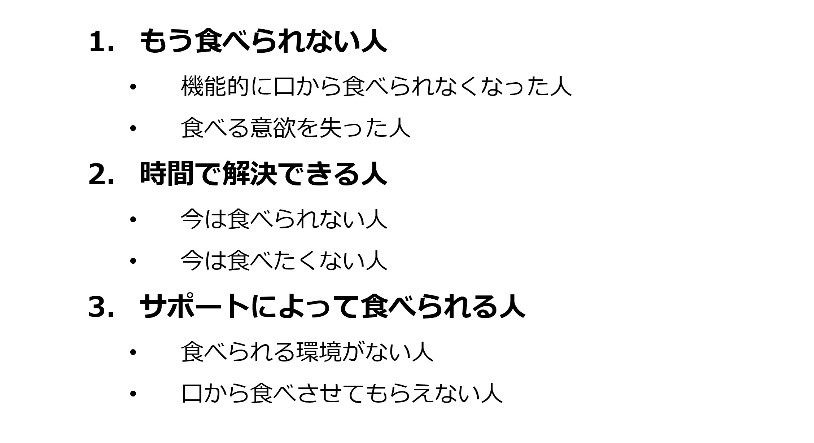

別の側面から次の6種類に分類してみます。

- 何らかの原因により、今後リハビリなどを重ねても機能的に口から食べられない人

- 生きる意欲、食べる意欲を失った人

- 将来的に体調が安定すれば食べられるかもしれないけれど、今は食べられない人

- 体調や気持ちに波があって今は食べたくない人

- 機能低下があるのも関わらず食べられる環境がない人

- 医療によって口から食べさせてもらえない人

これらを大別すると以下の図のように、「もう食べられない人」、「時間で解決できる(できるかもしれない)人」、そして「サポート(支援)によって食べられる人」となります。この「サポートによって食べられる人」のサポートのことを食支援と呼びます。

食支援とは(サポートによって食べられる人)

食べられる環境がない人、食べさせてもらえない人とはどんな状況でしょうか。具体的にお話しましょう。

何らかの病気をしてしまい、食べる機能が低下した方がいるとします。口から食べられないわけではありませんが、いわゆる普通食を噛んで飲み込むことは難しく、小さくしたり、柔らかくしたりといった食事形態の工夫が必要だったとします。しかし、その方が一人暮らしでコンビニ弁当しか調達できないとなると食べていくことができません。そこに、地域の配食弁当サービスが入り、具材を小さく切り、柔らかめにしたお弁当が提供できれば、その方が食事できるようになります。

また、食べる機能の低下とともに、手を動かすこともできずに、食事をする時はご家族の介助が必要になった方がいたとします。ご家族は自分たちが食事をするときと同じようなペースで食べられると思い、スプーンや箸を使ってどんどんご本人の口の中に食事を入れていこうとします。しかし、ご本人の食べるペースが遅いので、「早く噛んで!はい、ゴクッとして!」と声がけをします。それが本人を焦らせることになってしまい、食事中のむせが多く、食事時間が長くかかってしまっていました。その後、訪問看護師さんが食事介助を実際にやり、1回に口の中に入れる食事の分量、口に食べ物を運ぶタイミングなどを家族に指示しました。それ以降、食事中にむせる回数はグッと減り、食事時間が短くなりました。

これらも食支援です。私は現場で感じるのですが、「食支援=訓練=専門職」と思っている方が多くいます。もちろん、食べるための訓練が必要なケースはあるのですが、様々な形の食支援があることを知っておいてください。

ところで、「口から食べさせてもらえない人」って気になりませんか?それは次回のお話で。

五島朋幸(歯科医師/食支援研究家)

1965年広島県生まれ。

ふれあい歯科ごとう代表、新宿食支援研究会代表、日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科臨床准教授。株式会社WinWin代表取締役。

1997年より訪問歯科診療に取り組み、2003年以ふれあい歯科ごとうを開設。

「最期まで口で噛んで食べる」を目指し、クリニックを拠点に講演会や執筆、ラジオのパーソナリティも務める。

Contents

- Introduction

- 第1回「ボーっと食べてんじゃねーよ!」

- 第2回「噛めば噛むほど」

- 第3回「噛むことと認知症予防」

- 第4回「美味しさの正体」

- 第5回「飲み込みと姿勢」

- 第6回「飲み込みの動き」

- 第7回「飲み込みが悪くなったときにできること」

- 第8回「口から食べるための訓練」

- 第9回「食事の工夫」

- 第10回「舌の役割」

- 第11回「入れ歯の話①」

- 第12回「唾液の話」

- 第13回「口腔ケアのその前に」

- 第14回「口腔ケアの意義と効果」

- 第15回「誤嚥性肺炎予防」

- 第16回「口腔ケアの効果②」

- 第17回「口腔ケアグッズ」

- 第18回「口腔ケアの実際」

- 第19回「口腔ケアが困難な事例」

- 第20回「入れ歯の口腔ケア」

- 第21回「認知症と口腔ケア」

- 第22回「認知症と口腔ケア(実践編)」

- 第23回「認知症と入れ歯」

- 第24回「食べることと薬」

- 第25回「入れ歯の話②」

- 第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」

- 第27回「口腔内の変化」

- 第28回「残根の話」

- 第29回「口腔ケアグッズ②」

- 第30回「口腔ケアグッズ③」

- 第31回「ブラッシング法」

- 第32回「機能的口腔ケア(唾液腺マッサージ・嚥下体操など)」

- 第33回「食事介助」

- 第34回「SSK-O(食べる機能と食事の形態)判定表」

- 第35回「食事動作」

- 第36回「食支援とは」